松竹映画に出てくる「いいセリフ」をご紹介します。

燭台はこの人が盗んだのではなくわたしが差し上げました

「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾(第35作)」より

長崎にて、ツキに見放され商売が全く上手くいかず、宿賃すらも事欠いたテキヤ仲間で悪友のポンシュウが、転売しようと教会に侵入し燭台を盗みます。現場を目撃され、警察のお縄となったポンシュウですが、教会の神父が警察に証言したこの言葉によって釈放されます。その後、心を入れ替え、神父に恩返しすべく教会で働くポンシュウ。

これまで幾度となく映画化されている、かの文豪ヴィクトル・ユーゴーの名作『レ・ミゼラブル』の名エピソードを華麗に引用したこのセリフは、『男はつらいよ』シリーズで一貫して描かれている、市井の人々の「寛容」と「善意」、そして「博愛」を象徴するセリフでもあります。

その他のちょっと良いセリフ

だって、後悔しない人生なんてないんじゃありません?

自分の感情というものが、無いの?

「古都」より

京呉服問屋の一人娘として何不自由なく育てられた千重子(岩下志麻)は、両親から自分が本当の娘ではない(両親が自分の本当の親ではない)事を知らされていました。しかし、育ての親との仲は、千重子がその事実を知ったとて、変わらずに睦まじいものでした。それぐらいに親子の絆は太く強く、なにより、育ての両親は本当の子供ではない千重子を何不自由なく育てていたのでした。

その一方で、大学に進みたいという千重子の希望を、それなら家の商売を実地で身に着けるべしと却下。結婚についても、商家の独り娘なればこそ嫁に出すことはできない、と言います。そして、自分の人生の大きな選択に、ことごとく介入どころか初めから決めてしまっている親に対して、異を唱えずに従う千重子。それは、本当の子供ではないのに何不自由なく育ててくれた恩を感じているからなのでしょうか?それとも何かべつの理由があるのでしょうか?

このセリフは、そんな千重子を不思議がったのか、あるいは不憫に思ったのか、気の置けない友人でもあるボーイフレンドから発せられた、素朴な疑問でした。そして、どうやら千重子は、ただ単に恩人であるからと言って両親に穏健なる服従を誓っているだけではなく、そこにはやや複雑な思慮と心情が、一種の「ミステリアスな謎」としてありそうなのです。

名匠・田中登監督による、川端康成の原作小説を映画化し、米アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされたこの名作では、日本が世界に誇る古都・京都の歴史ある風光明媚な名所の数々を舞台に、その美しい四季折々を背景に、生き別れになった二人の姉妹の運命と心の機微を繊細に描きつつ、その「ミステリアスな謎」が紐解かれます。

――腹 割かれたくなかったんじゃないの?

――浮いてんだろ?

梶の横っ面(つら)張るまでは沈まないよ

「GONIN2」より

(劇映画などフィクションの世界では)ヤクザのオーソドックスな死体処理の仕方の一つに、海に沈める、というものがあります。ただし、ただそうする訳ではありません。死体の腹部を裂いて体内のガスを、ある程度手間と時間をかけて、入念に抜くのです。それを怠ると、やがて死体の中でガスが膨張するなどして、せっかく沈めた死体が浮き上がってきてしまうのです。余裕があれば、相当な重量の重りと共に沈める、という場合もあります。

このセリフは、ヤクザの末端組織に属するチンピラの梶(松岡俊介)という男に身も心も許し、運命をも委ね、共に犯罪に手を染めたが、土壇場で裏切られ重傷を負った女・直子(片岡礼子)が、傷が癒えぬままプールを泳いでいた場面で、直子の傷を手当てした蘭(余 貴美子)が心配してかけた言葉と、それに対する直子の返答です。

この短い対話には、先述した恐ろしい死体処理をするヤクザに絶対に捕まらない、殺されない、腹を裂かれない、すなわち「沈まない」という強い意志と、愛し信じていたのに自分を裏切った男に復讐するまでは絶対に死なない、すなわち「沈まない」(重傷を負っているにもかかわらず実際にプールに「浮いて」泳いでいる)というもう一つの強い意志、「沈まない」で生き延びる二つの意志が表現されています。

心身ともに傷ついた女たちが、水面煌めく夜のプールを、手負いであることを忘れたかのように、無邪気に戯れる人魚さながら浮かび泳ぐ、詩情すら漂う美しい場面ではありますが、意志は強し、病は気から、を象徴的に描いた力強い場面とも言えます。いかなる窮地にあっても、そんな強い気持ちを持ちたいものです。

ハンカチ渡してもいいですか?

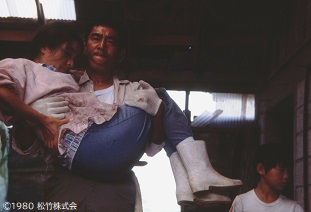

「遙かなる山の呼び声」より

北海道・中標津の酪農地帯で、亡き夫が遺した農場を女手一つで営む未亡人・風見民子(倍賞千恵子)とそのまだ幼い一人息子・武志(吉岡秀隆)のもとで住み込み作業員として働く、素性を明かさぬ謎の男・田島耕作(高倉健)。

寝食だけ提供してもらえれば無給でもいいから働かせて欲しいという田島を渋々と雇い入れ、しばらくは警戒心を隠さなかった民子でしたが、息子の武志が田島に懐き、また田島も武志を可愛がっていることや、民子に一方的な思いを寄せる虻田(ハナ肇)が民子に乱暴しかけた際に田島が颯爽と勇躍し虻田を撃退したこと、その復讐にと虻田がゴロツキ三兄弟でやって来たのを軽く返り討ちにし、終いには逆に三兄弟に慕われるようになった田島に心を開き、その朴訥としながらも実直で温かみのある魅力に惹かれるようになっていました。

しかし、身辺に警察の捜査が迫ってきていたことを悟った田島は、民子たちのもとを去る決意をします。2年前、田島は借金苦で自殺した妻を葬式で罵った金融業者を殴り殺し、警察から逃げていたのでした。それを聞いた民子はショックを受けますが、すでに惚れていた田島に居て欲しいとすがりつきます。ですが、その甲斐なく、ついに警察に逮捕された田島は、立ちつくす民子と泣きながら追いかける武志の元から去って行くのです。

このセリフは、ラストシーン、刑が確定し列車で網走刑務所へ護送されている田島を駅で発見した民子が、田島の護送車両に乗り込み隣の席に座り、涙ながらにいつまでも出所を待つと伝えた際に、護送刑務官に言った言葉です。ハンカチの色は、黄色。『幸福の黄色いハンカチ』と同様に映画史に燦然と輝くこの圧巻のラストシーンで、自分(民子)の涙、田島の涙、刑務官の涙、そしてこの映画を観ている我々の涙をもまとめて拭いてくれるような、まるでそんな巨大な黄色いハンカチが存在するような錯覚さえ覚える、圧倒的な映画の力が漲る場面とセリフです。

何もかもさ。

「青春残酷物語」より

学費滞納で除籍寸前の不良大学生・清(川津祐介)は、同じく不良の女子高生・真琴(桑野みゆき)と運命的に出会う。自分の言う事に素直に従わない年下の真琴を、苛立ちを隠さず、サディスティックに、荒々しく抱いた清。粗暴に抱かれた直後、清に何に対して怒っているのか問うた真琴への、清の返答。刹那の衝動に突き動かされ無軌道に生きる、あらゆる現実や既成概念に牙を剥き、触れるものすべてを傷付けてしまう鋭利なナイフのような清を象徴するセリフ。そこには、青春特有のまだ幼い感情に根差した眩しさと瑞々しさがあふれ出ており、年と経験を重ね常識と分別を得た大人にとっては、懐かしく、羨ましく思えるかもしれない。しかし、若さは往々にして手痛い代償を支払うことになることを、二人は知ることになる…

毎日続けて仕事があるってのは結構なことだよ

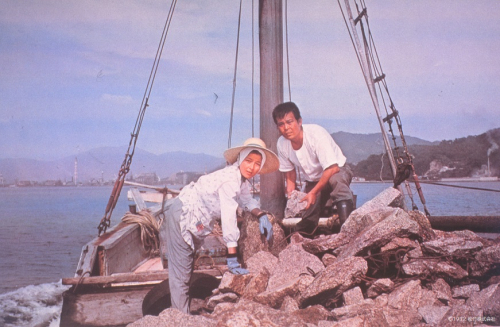

「故郷」より

瀬戸内海の小さな島に住む精一(井川比佐志)、民子(倍賞千恵子)の夫婦は、石船と呼ばれる小さな木造船で石を運び、年老いた父(笠智衆)と二人の子供と生活する糧としていました。大資本家が機械化の進んだ最新の大型船を使い効率よく合理的に作業を遂行するこの時世に、小さな古い石船に執着するのは無駄だと言われ、それを分っていながらも、この生活に深い愛着のある二人でした。

しかし、船のエンジンの不調と高額で見通しのつかない修理、今の石船を諦め工場で働かないかという義弟の勧めなどで、次第にこの故郷を離れる決心を迫られる精一と民子。瀬戸内工業地域の巨大なコンビナート群が、精一の心に重い影を落とします。そして、実際に工場を見学した精一は、重大な決断を迫られることになるのです。

このセリフは、上述したような、いわゆる産業の進化、資本主義の成熟に取り残された零細事業者の悲しみ、そして日々の質素な生活の単調さをボヤく精一に、一家馴染みの魚の行商・松下さん(渥美清)がかけた言葉です。

ふだん仕事に行き詰まったり追い込まれた時、逃げ出したい、放り投げたい、辞めたいという思念についつい支配されますが、そんな時に、先ずは一旦この言葉を胸に、目の前に仕事があることに感謝し、冷静になりたいものです。

世間にはね、したくなくてもする必要がある事がたくさんあんのよ

「乾いた湖」より

事業家だった父が政界汚職に巻き込まれ自殺、残されたのは母、姉、妹(岩下志麻)の女三人家族と巨額の税。

そんな三人の生活を支えているのは、姉が稼いでくるお金。では、姉はどうやって稼いでくるのか?どんな仕事をしているのか?

その答えは、愛人稼業でした。しかも、その相手は、父を自殺に追いやった悪徳政治家。

姉は父を殺した男の愛人になり、その愛人手当で残された三人が生活できていたのです。

そしてその首謀者は、なんと母でした。まだ嫁入り前の姉を、男に愛人として差し向けたのです。

そんな衝撃の事実を知り半狂乱で反発する妹に、母が諫めるように放った、あまりに現実的すぎる言葉がこの酷薄なセリフです。

もしかしたら、夫を自殺に追い込まれ実質的に殺されたことで、母の理性と思考のタガが外れてしまったのかもしれません。

ただ、残された三人がお金を稼いで生きて行かねばならない事は現実。母は強し。

その傍らには、ただただ涙ながらに妹に謝る姉の姿がありました。

お前もいずれ、恋をするんだなぁ。あぁ、可哀想に。

自分をいじめることはねぇ

てめぇでてめぇを大事にしなくて

誰が大事にするもんか

おじさんは鈍くさいけど、世間体を気にしないしお世辞を言ったりしない。

「男はつらいよ 柴又より愛をこめて(第36作)」より

博(前田吟)、さくら(倍賞千恵子)、満男(吉岡秀隆)、諏訪家親子水入らず何気ない会話の中での、満男による寅次郎(渥美清)の人物評とも言えるセリフです。サラリーマンなど一般的な日本の社会人に必要とされる作法やしきたり、決まり事、そしてどうしようもなく生じる虚栄心のようなものが、まだ少年である満男の眼には、とても窮屈で不毛に思えており、そこから完全に自由かつ無縁に生きる寅次郎に対し、ある種の憧れを抱き始めていました。母のさくらが、寅次郎を尊敬しているのかと問うと、そこまでではないとはぐらかす満男ですが、このあと彼が煩悶しながらも少年から青年へと成長してゆく過程で、寅次郎という存在や生き方に度々助けられ、励まされ、一つの大きな指標となって行くのです。