その他のちょっと良いセリフ

世間にはね、したくなくてもする必要がある事がたくさんあんのよ

「乾いた湖」より

事業家だった父が政界汚職に巻き込まれ自殺、残されたのは母、姉、妹(岩下志麻)の女三人家族と巨額の税。

そんな三人の生活を支えているのは、姉が稼いでくるお金。では、姉はどうやって稼いでくるのか?どんな仕事をしているのか?

その答えは、愛人稼業でした。しかも、その相手は、父を自殺に追いやった悪徳政治家。

姉は父を殺した男の愛人になり、その愛人手当で残された三人が生活できていたのです。

そしてその首謀者は、なんと母でした。まだ嫁入り前の姉を、男に愛人として差し向けたのです。

そんな衝撃の事実を知り半狂乱で反発する妹に、母が諫めるように放った、あまりに現実的すぎる言葉がこの酷薄なセリフです。

もしかしたら、夫を自殺に追い込まれ実質的に殺されたことで、母の理性と思考のタガが外れてしまったのかもしれません。

ただ、残された三人がお金を稼いで生きて行かねばならない事は現実。母は強し。

その傍らには、ただただ涙ながらに妹に謝る姉の姿がありました。

ある年齢に達したら、一切仕事から離れて、鮭のように故郷に帰って暮らしたい。かねがね私はそう考えて参りました。

会社というのはたくさんの歯車で成り立っている。その歯車をスムーズに噛み合わせるためには潤滑油が必要。この浜崎くんは潤滑油の役割を果たしているのではないかと思います。

事件はきわめて難しい状況に直面し、連日の皆さんのご苦労にもかかわらず、遅々として捗りません。

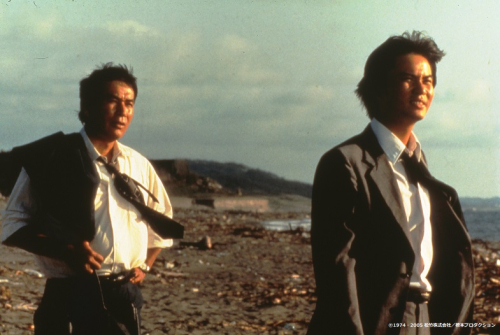

「砂の器」より

殺人事件の被害者の身許が不明、殺される直前に誰かと会っていたことが判明したが、その人物も不明。そのふたりの会話のなかで交わされていた謎の言葉も、それが何を指すのか全くもって不明。

あらゆることが謎のまま捜査は難航どころか迷宮入りがちらつくほど暗礁に乗り上げていました。そんな八方塞がりの状況下、真夏のうだるような暑さのなか開かれた捜査会議で、とあるベテラン刑事が発した苦渋の言葉。

それは捜査陣にとっての目の前の現実を過不足なく客観的に表した発言であると同時に、この事件がいかに難解であるか、解決までの道のりが果てしなく遠く険しいことを想起させます。

しかし、知恵と気力体力を振り絞った不撓不屈の捜査の果てに、物語は衝撃と戦慄の真実へと至り、その核心は、人間の業と宿命の深淵へと導かれるのです。

幸せは希望の向こう側にある。

「大怪獣のあとしまつ」より

人類を未曽有の恐怖に陥れた大怪獣が、ある日突然、死にました。国民は歓喜に沸き、政府は怪獣の死体に「希望」と名付け、国全体が安堵に浸ったのです。しかし、安堵も束の間、この巨大怪獣の死体が腐敗による体温上昇で徐々に膨張が進み、ガス爆発の危機が迫っていることが発覚します。大怪獣の死体が爆発し、漏れ出したガスによって周囲が汚染される事態になれば国民は混乱し、国家崩壊にもつながりかねません。そこで、絶望的な時間との闘いの中、国民の運命を懸けて死体処理という極秘ミッションを任されたのは首相直轄組織・特務隊の隊員である帯刀アラタ(山田涼介)でした。このセリフは、ほとんどインポッシブルなミッションに挑むアラタの、諦めない気持ちの力強い表明です。また、先般大怪獣が「希望」ネーミングされた事にも引っかけた、ウィットとユーモアの効いたナイス発言とも言えるでしょう。いかなる無理難題を前にし、どんなに過酷な難局にあっても、このような強い気持ちと余裕を持っていたいものです。

君が必要か必要でないかは社長である私が決めることなんだ。君がどんなにダメな社員であったとしても、ひょっとして必要な場合があるかもしれないでしょう。

毎日続けて仕事があるってのは結構なことだよ

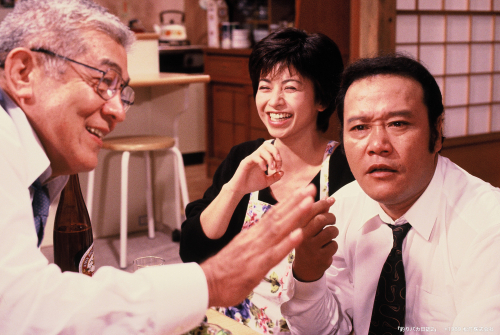

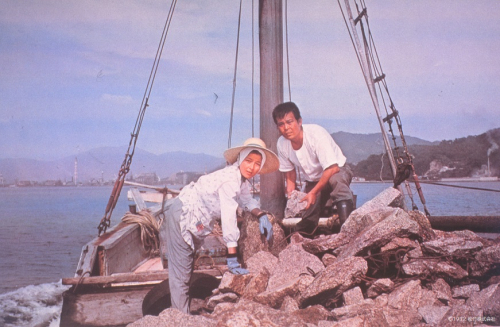

「故郷」より

瀬戸内海の小さな島に住む精一(井川比佐志)、民子(倍賞千恵子)の夫婦は、石船と呼ばれる小さな木造船で石を運び、年老いた父(笠智衆)と二人の子供と生活する糧としていました。大資本家が機械化の進んだ最新の大型船を使い効率よく合理的に作業を遂行するこの時世に、小さな古い石船に執着するのは無駄だと言われ、それを分っていながらも、この生活に深い愛着のある二人でした。

しかし、船のエンジンの不調と高額で見通しのつかない修理、今の石船を諦め工場で働かないかという義弟の勧めなどで、次第にこの故郷を離れる決心を迫られる精一と民子。瀬戸内工業地域の巨大なコンビナート群が、精一の心に重い影を落とします。そして、実際に工場を見学した精一は、重大な決断を迫られることになるのです。

このセリフは、上述したような、いわゆる産業の進化、資本主義の成熟に取り残された零細事業者の悲しみ、そして日々の質素な生活の単調さをボヤく精一に、一家馴染みの魚の行商・松下さん(渥美清)がかけた言葉です。

ふだん仕事に行き詰まったり追い込まれた時、逃げ出したい、放り投げたい、辞めたいという思念についつい支配されますが、そんな時に、先ずは一旦この言葉を胸に、目の前に仕事があることに感謝し、冷静になりたいものです。

人を愛することは 厳しいことなんだよ

それは戦いでさえある

「愛と誠」より

東京の財閥の娘・早乙女愛(早乙女愛)は、幼少時に蓼科の別荘でスキーをしている最中に危うく谷に転落する寸前、地元の不良少年・太賀誠(西城秀樹)に助けられるが、その時に彼の額には深く大きな傷が残った。

9年後、同じく蓼科で高校の部活合宿中に暴走族の襲撃に遭う愛を、偶然にも誠が再び助けるという運命的な再会を果たす二人だが、誠は警察に補導されてしまう。

愛は、過去と現在の二重の償いをすべく、父の権力で、誠を自分も通う名門・青葉台高校に転入させた。しかし、誠は手段を選ばぬ暴力で学園を支配し、その横暴は日増しに激化、誠を転入させた愛の立場も悪くなっていた。

そんな誠の常軌を逸した暴君っぷりが、かつて自分を救った際に負った傷に起因し、そのせいで誠の家族は離散、そんな運命への復讐として、無軌道な暴力人生を送っていると知った愛は、学園と親に内緒のアルバイトを始め、稼いだ金を誠に貢ぎ始めるが…。

このセリフは、愛へ一方的な恋心を寄せる同級生の岩清水弘(仲雅美)が、誠への贖罪に身を持ち崩しながらも暴走する愛を見かねて発した言葉。単に金を与え甘やかすことは共依存の負のサイクルが加速するだけで、愛のためにも誠のためにもならない、それは贖罪にもならないと諭す。

いくら引け目や負い目があるからといって、悪を悪だと諭せない不毛な関係の先には堕落しかない。映画の中ではそこまで描かれてはいませんが、自分が恋慕する相手でも道を逸れていれば甘い言葉を捨て厳しく諫めるこの岩清水弘という男は、なかなか見どころのある人物なのかもしれません。

労働者諸君!田舎のご両親は元気かな。たまには手紙をかけよ。