その他のちょっと良いセリフ

今、幸せかい?

調べるのやめました

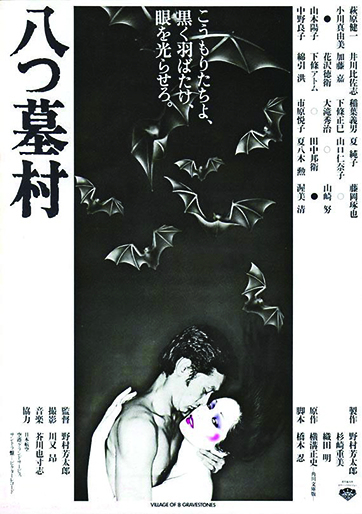

「八つ墓村」より

複雑怪奇かつ難解な連続猟奇殺人事件の謎を解き、見事に解決した金田一耕助(渥美清)による、事件解決後の飄々としつつも諦念めいた意味深な発言。誰の為にもならない、誰の得にもならない、むしろ害悪にしかならないような真実は、調べる必要があるのか?いや、無い。調べたら調べたで、それを隠さなければならない、そのような真実に価値はあるのか?いや、無い。まるでそんな問答がひとしきり込められたような、短いながらも含蓄豊かなセリフです。探偵にとっては職務放棄、依頼者への背信行為とも言える、敢えて調査を止めるという選択。そこに金田一耕助を名探偵たらしめている優しさと聡明さを感じずにはいられません。

幽霊よりも、人間のほうが恐いってことです。

命というものがたった一つでないのなら…我々はなんのために必死になって生きているのですか

自分を醜いと知った人間は決してもう醜くねえって。

責任や。『普通』っていうのは、そういうもんやろ?

諦めずに愛してやれば、必ず直ります。一番大事なのは絶対に直るって信じることです。

言霊ってあるんだよ!言葉の力ってすごいんだよ!

本当のことを

知る必要はなかったのかもしれない

って思えてきました

「ある男」より

弁護士の城戸章良(妻夫木聡)は、夫・谷口大祐(窪田正孝)を事故で亡くした谷口里枝(安藤サクラ)から、死んだ夫の身元調査という奇妙な相談を受けます。大祐の死後、彼が大祐ではなく、名前もわからない全くの別人だったことが判明したというのです。里枝や子供たちをはじめ周囲の誰もが大祐だと思っていた“ある男”の正体を追う城戸は、調査を進めるにつれ、別人として生きた男への複雑な思いを抱き始めます。やがて、衝撃の真実が明らかとなります。

このセリフは、亡き夫=”ある男”の正体を知った後での、里枝の言葉です。夫の正体=【真実】がどうあろうと、彼が自分の愛した夫であり、子供たちが慕う父親であったという<事実>は、何ら変わりません。ましてやその【真実】が、里枝たちの人生、過去、記憶、すなわち<事実>を毀損するような、その後の人生に暗い影を落とすような、いわば負の内容だとしたら、そんな【真実】=本当のことなど意味は無い、知る必要は無いとすら言えるのではないでしょうか。

これは<事実>と【真実】の意味や価値について思考を喚起するような、言外の示唆に富む、重みのある言葉です。

恥ずかしいっていうことは

人間だけが知っていることだ

尊いことだよ

「カルメン故郷に帰る」より

雄大で風光明媚な浅間山麓・北軽井沢で牧場を営む青山家の娘・おきん(高峰秀子)は、家出をして東京でリリィ・カルメンという名のストリッパーになっていた。秋のある日、仲間の踊り子・マヤ朱実(小林トシ子)を連れ、故郷へ錦を飾りに帰ってくるおきん。派手な出で立ちでエキセントリックな行動をするハイカラ娘たちに村人たちは戸惑いを隠せずにいるが、自分たちを芸術家だと信じる2人は、村でストリップ公演を敢行すると言いだす。おきんの父・正一(坂本正)は、おきんが子供の頃に牛に頭を蹴られたことが原因で少し頭が弱くなったと疑っており、そんな娘を不憫に憂いていたが、ここにきて自分の娘がストリッパーであること、村人たちの前でストリップすなわち裸踊りを実演しようとしていることを、娘と顔を合わせられないほどに恥ずかしいと、涙ながらに嘆いていた。

これは、そんな正一を、芸術文化の養護推進を是とする信念の持ち主である村の小学校の校長先生(笠智衆)がなぐさめたセリフです。正一は、父としておきんを恥ずかしいと思うに加え、不憫に、そして申し訳なく思い、さらにはそんな自分をも恥ずかしいと思っていたのかもしれません。しかし、おそらく正一が抱く幾つもの感情をすべて洞察していた校長先生の言葉は、涙に咽ぶ正一を包み込むなぐさめの言葉であると同時に、娘を思う父への賛辞であり、激励でもあったのです。