その他のちょっと良いセリフ

考えたらダメっす。

取り込まれますよ。

「ミンナのウタ」より

居る(在る)はずのないモノ、すなわち見てはいけないモノを見てしまった関口と中務。当然恐れおののき狼狽する関口に対して、冷静な中務が諭した言葉です。

想定できない、想像を超えた(外れた)事象に直面すると、人は往々にしてその事そのものや原因・理由、真偽などを考えてしまい、不安や恐怖に支配され、思考も行動も不自由になってしまいます。まさに事象に「取り込まれ」るのです。

しかし、それを避けるための、自由でいるための知恵、それが「考えない」ことなのです。これは人生の様々な局面で有効な、普遍性・汎用性の高い知恵かもしれません。

さて、ここで見事な冷静さを見せた中務ですが、果たして彼らはその先で待ち受ける恐るべき異常な怪異事象の数々を、「考えない」ことで「取り込まれ」ずにいられるのでしょうか・・・

お前、さしずめインテリだな?それじゃ余計女にモテないよ。ダメだ、あきらめな。

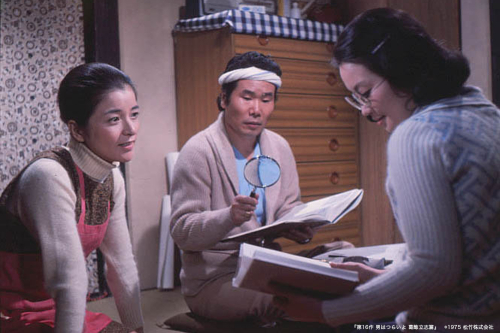

「男はつらいよ 翔んでる寅次郎(第23作)」より

行商先の北海道・支笏湖畔で、男(湯原昌幸)に襲われかけたひとみ(桃井かおり)を救った寅次郎(渥美清)。ひとみは田園調布の富豪令嬢で、結婚を間近かに控えていたがマリッジブルーからの現実逃避で北海道を旅していた。帰京後まもなく、結婚式を逃げ出し柴又へ寅次郎に会いに来たひとみは、とらやで暮らし始め、寅次郎との距離が縮まる。しかしそこへひとみと結婚するはずだった邦男(布施明)が度々訪れるようになり、ひとみへの執着を見せる。失恋豊富な寅次郎は邦男を慰めるが、難解な御託を並べる邦男に対して、ひとみを諦めるよう言い放った言葉。辛辣な放言に聞こえるかもしれないが、寅次郎は、容姿端麗な見た目や家柄だけではなく、意外に純朴で真っ直ぐな邦男という男の天性の魅力を理解しており、そのうえで男らしい潔さを身につけるよう示唆する、温かい言葉です。

女ってね、別れるとき男が自分のために傷ついてたらバンザイなんだよ。

「時代屋の女房」より

35歳気ままな独身の安さん(渡瀬恒彦)が営む古道具屋「時代屋」に、ある日、真弓(夏目雅子)という女が現われ、その日のうちにふたりは男女の関係になり、真弓はそのまま店に居ついてしまいます。

真弓は「それ以上踏み込まないのが都会の流儀」と、自分がどういう過去の持ち主なのか語ろうとせず、安さんも「何も言わず、何も聞かずが好きだから」と、無関心が粋とばかりに、あえて聞こうとはしません。

ふらっと店を出たまましばらく帰ってこない日が続いたかと思うと、何事もなかったかのように戻ってくる真弓。恋人関係ではあるが、淡々とした、平熱に冷めたような、不思議な距離感・温度感の日々が続きます。

そしてまた彼女がいなくなりました。何度目かの失踪です。安さんには慣れたものですが、今度はいつもより長そうです。

さすがに不安になり、やきもきし、苛立ち、時に悶々とする安さん。揃いも揃って変わり者ばかりな彼の仲間たちは、同情したり、励ましたり、笑い飛ばしたり、慰めたりと様々ですが、そんな中で、ある女性が放ったひと言がこのセリフです。

言わずもがな、主語は「女」だけに限らないでしょう。非情に手前勝手な、心無い言い様ですが、妙に共感・納得できるものがあります。それは、自分を失って相手が負った心の傷が大きければ大きいほど、相手にとっての自分の存在(自分への恋慕や愛情)が大きいことに他ならないからです。自分が相対的に持ち上がるからです。

実に残酷な心情をぬけぬけとあからさまに言い表したセリフですが、老若男女問わず、人間なんてすべからくそんな生きもの、と達観したくなるような名言です。

そして、上述の、真弓の「それ以上踏み込まないのが都会の流儀」、安さんの「何も言わず、何も聞かずが好きだから」というスタイルやスタンスは、恋愛に傷つかないための防御的な知恵として、編み出されたのかもしれません。

来てしもうたがです。諦めてばっかりおるがは、嫌です。

あて、いっぺんぐらい、あての思う通りにしたかったがです。

「薄化粧」より

妻とまだ幼い息子を含む四人の殺人容疑で収監されていたが脱獄、指名手配中の坂根藤吉(緒形拳)は、逃亡先で小さな飲み屋を営むちえ(藤真利子)と出会う。別の女を作った夫に捨てられた経験により、愛し愛されるということを諦めていたちえは、坂根と交流するうちに、いつしか惹かれていたのだった。一方、欲望と獣性の赴くままに犯罪を犯し続けてきた坂根にとって、ちえは初めて会った菩薩のような女だった。しかし、坂根の逮捕に執念を燃やす刑事・真壁(川谷拓三)の追跡が間近に迫っていることを悟った坂根は、ちえの元から去ろうとする。このセリフは、そんな坂根を駅まで追いかけて着たちえによるものです。すべてを投げ捨ててまで、愛する男にすがろうとするちえの、愛を、幸せを、人生を諦めたくない心の叫びでした。しかし、真壁が坂根を追い詰める決定的な手掛かりとなったのは、皮肉なことに、他ならぬちえという存在だったのです…。

私はね、ハマちゃんが二枚目じゃないから好きになったのよ。

思い切ってなんでも言ったらいいさ、惚れてますとか、好きですとか。

僕はあなたを幸せにする自信はありません。しかし、僕が幸せになる自信は絶対ある!

ゆっくり知っていけばいいさ。夫婦なんだから

ああ、この人を幸せにしたいなぁと思う。この人のためだったら命なんかいらない、もう俺死んじゃってもいい、そう思う。それが愛ってもんじゃないかい?

「愛しちゅうが?」「愛してる。だって俺から女房取ったら何も残らないもん」「ええなあ。そんな風に愛されて」