- テーマ別

戦後80年を迎えた今こそ観たい!松竹の戦争映画(邦画)15選

2025.03.03 (最終更新日: 2025.05.20)

はじめに

多くの尊い命を奪った第二次世界大戦の終結から、80年の節目を迎える2025年。戦後急速に発展を遂げた日本では「あの悲劇を繰り返してはならない」と、後世への祈りが込められた戦争映画が数多くつくられてきました。

この記事ではそんな邦画の中から、松竹のおすすめ戦争映画を15作品セレクトしました。いまだ戦争の絶えないこの世界で、これらの作品が戦争や平和を考える一助となることを切に願います。

松竹では戦争を描いた歴史的大作や名作映画のBlu-ray/DVDを販売しています。公式サイトからぜひチェックしてみてください。

国内における戦争映画の歩み

日本ではこれまで、多数の戦争映画が製作されてきました。実は戦争というテーマを扱ったものでも、終戦の前と後で映画自体の性質が大きく異なるということはご存知でしょうか。

その歴史を簡単にたどってみましょう。

経済統制により映画資材の調達が困難に

戦争は映画業界にも激震をもたらしました。

1937年に日中戦争が勃発し、日本が戦時体制に移行すると経済統制が進みあらゆる資源調達が困難になりました。その際、海外製品が主だったカメラやフィルム、印画紙や乾板などの映画資材も、軍需・医療用を除き輸入が禁止されたことで、日本の映画産業はこれまでのように映画を作ることができなくなり、大きな打撃を受けました。

戦時体制の統制下に施行された映画法

その後、日本の戦況は悪化していき、総力戦体制へと進んでいきます。

軍国主義を推進するため、政府が特定の方針に沿った国策映画の製作を奨励し始めると、戦争をテーマにした映画が多く作られるようになりました。特に大きなきっかけとなったのは、1939年に制定された「映画法」です。これにより、映画製作は許認可制となりました。政府が戦争の美化や軍を賞賛することを映画に求めた結果、娯楽映画が減少した一方で、多くのプロパガンダの戦争映画が作られることになったのです。

もちろん多くの映画人たちは選り好んで戦意高揚映画を作ったわけではありません。「映画法」は内務省による脚本審査を必須としたため、当時映画を製作・公開するためには国策に沿った作品をつくる他にありませんでした。

GHQの検閲により失われた映像

敗戦後、日本はアメリカを中心とした連合国軍の占領下に置かれ、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による間接統治が行われます。そこから非軍事化・民主化に向けたさまざまな改革が実施されていきますが、映画法の廃止と新たな検閲体制の確立もそこに含まれました。仇討ち(復讐)を連想させたり、軍国主義を鼓舞するような描写は禁じられ、作品によっては大幅なカットや修正も行われました。なかにはカット部分が廃棄され、そのままオリジナル版が失われてしまった作品もあります。

その検閲に翻弄された作品のひとつが小津安二郎監督の『父ありき』(1942)。もともと94分の本編尺だったものが、検閲により多くのシーンがカットされ、残された原版素材の本編尺は87分に短縮されていたのです。『父ありき』は後にロシアでカットされた部分を含むフィルムが発見され、原版と組み合わせることで修復されるに至りましたが、戦争は終結後も邦画に多大な影響を与え続けました。

映像技術の発達と戦争映画

GHQによる占領が終わり、日本では戦争の悲惨さを伝えていくための手段として、反戦や平和のメッセージを内包する映画が数多く作られるようになりました。

とりわけ近年ではVFX技術の発達により、戦争映画にもリアルでダイナミックな映像表現が用いられることが増加しています。これまでにないリアリティある戦闘シーンや、より再現度の高い当時の暮らしなどが描かれるようになりました。現実に即した描写は、戦争の被害や当時の状況を具体的に知らしめるだけでなく、作品に真実味を宿し、より力強いメッセージを私たちに伝えてくれます。戦争映画を観るにあたり、そのような時代や技術の変化に注目してみるのも面白いかもしれません。

戦時下・戦中に作られた戦争映画の名作4選

上述の通り、映画法の制定により戦時下には国策に沿った内容の映画しか製作が許されませんでした。この当時の映画は国家主義思想を育むことや、戦意高揚の手段として利用されていたのです。それは例えばこんな映画たち。

1. 父ありき(1942年)

日本が誇る巨匠・小津安二郎監督が戦時下で製作した唯一の作品。ローアングルや固定撮影など「小津調」による格調高い画作りは本作でも健在だ。不慮の事故で生徒を死なせた責任をとり辞職した中学教師は、男手ひとつで育ててきた息子と離れて暮らすことに。しかし息子は父との生活を望んでいて……。

固い絆で結ばれる父子の悲喜こもごもを描く私的で静謐なドラマ。戦時下を感じさせる描写はなく国策映画らしさはないように思えるが、それはGHQによる検閲のため。オリジナル版には徴兵検査や従軍に関わる台詞があったり、軍歌「海ゆかば」が流れるなど確かに愛国の情感が込められている。

作品情報

公開(年):1942年

ジャンル :人間ドラマ

監督 :小津安二郎

キャスト :笠智衆、佐野周二、津田晴彦、佐分利信

上映時間 :デジタル修復版92分(オリジナル94分)

2. 歓呼の町(1944年)

戦況が悪化していくなか、疎開を促進するための国策映画として製作された群像劇。疎開が進み閑散とした東京の下町で、それぞれ事情により疎開出来ず取り残された住民たちの営みをありありと描く。

『歓呼の町』という題名から抱く印象とは真逆の哀愁を帯びた人情劇で、国策映画ながら公開時には内閣情報局から「勇ましさに欠ける」というクレームが来たという。戦争を肯定する言葉はあれど、カメラがフォーカスするのは市井の人々の優しさだ。そこには平和を愛する木下惠介監督の強固な意志が感じられるだろう。当時の庶民の生活を知るという点でも有用な一作。

作品情報

公開(年):1944年

ジャンル :人間ドラマ

監督 :木下惠介

キャスト :東野英治郎、信千代、上原謙、小堀誠、水戸光子

上映時間 :73分

3. 陸軍(1944年)

日本陸軍に身を捧げた一族の、3代にわたる歴史を辿った戦火の傑作。強い愛国心を持つ父のもとで育ちながら、病弱のために日露戦争では前線に出られなかった男がいた。やがて男は献身的な妻との間に生まれた息子に軍人としての夢を託すが……。

祖国のために命を捧げることは称賛すべきと標榜するために製作された国策映画。だが愛国者たるもの出征することを本人も家族も喜ぶべきであるという国の態度に対し、木下惠介監督はラストシーンで静かに反旗を翻した。反戦の思いを託された田中絹代演じる母の眼差しに圧倒される。

作品情報

公開(年):1944年

ジャンル :戦争

監督 :木下惠介

キャスト :田中絹代、笠智衆、三津田健、星野和正

上映時間 :87分

4. 桃太郎 海の神兵(1945年)

海軍省の命を受け製作された戦意高揚のための国策映画にして、記念すべき日本初の長編アニメーション。村での休息を終えたサル、イヌ、キジ、クマたちが桃太郎隊長の指揮の下、鬼が征服した島に空挺部隊として出撃する。オランダ領セレベス島における海軍落下傘部隊の活躍を、子どもたちに伝えるため桃太郎の寓話を介して表現している。

また戦時体制下では珍しく、ミュージカルシーンが挿入されている点も本作の見どころだ。このシーンには、かねてよりディズニーのアニメーション作品『ファンタジア』に感銘を受けていた瀬尾光世監督の「たとえ戦意高揚が目的であっても、子どもたちに夢や希望を与える作品にしたい」という願いが込められているのだそう。

独創的な作画と目まぐるしく動く映像、そして高揚感のあるミュージカルシーンは一度観たら忘れられない。プロパガンダと前衛芸術、その両面において特異性が際立つ。日本のアニメ好きなら外せない記念碑的作品。

作品情報

公開(年):1945

ジャンル :戦争、アニメ

監督 :瀬尾光世

キャスト :大東亜交響楽団、松竹軽音楽団

上映時間 :74分

戦争の悲惨さを描いた反戦映画6選

二度と戦争を繰り返さない。そのためには戦争がいかに悲惨で無意味かを後世に伝えていかなければなりません。ここでは平和を願う作り手たちが、戦時下の日本を舞台に反戦を訴えた作品を紹介します。

5. 二十四の瞳(1954年)

壺井栄の反戦文学を映像化し、第12回ゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞した木下惠介監督の代表作。昭和3年、瀬戸内海にある小豆島の分教場に新任の教師が赴任してくる。彼女は12人の純朴な教え子と絆を深めていくが、やがて日本を覆い始めた貧困と戦争の影がそれぞれの運命を狂わせ……。

教師と教え子の幸福な交流は、やがて戦時下の無情な悲劇へと転換していく。澄んだ瞳をした子ども達の未来が、戦争に奪われていく様を目の当たりにする教師の無力感はひたすらにやるせない。戦争が生む負の連鎖を考えるために後世に伝えていきたい物語。

作品情報

公開(年):1954年

ジャンル :人間ドラマ

監督 :木下惠介

キャスト :高峰秀子、月丘夢路、田村高廣、小林トシ子

上映時間 :156分

6. 人間の條件(1959年)

五味川純平が自身の従軍体験を基に執筆した同名ベストセラーを全6部構成で映像化。昭和18年の満州、鉄鋼会社に勤める男は妻とともに北満の老虎嶺鉱山に赴任する。そこで酷使される現地民を目の当たりにした彼は労働環境の改善を求めるが、会社との対立を深めてしまい……。

戦争に翻弄される男女の姿からヒューマニズムを探求する反戦叙事詩で、幾度も困難に打ちのめされる仲代達矢の表情が真に迫る。全編9時間30分超えの超大作だが、無駄のない語りと迫真の演出が観る者の心を掴んで離さない。ヴェネツィア国際映画祭のサン・ジョルジョ賞を受賞するなど海外でも高く評価されている。

作品情報

公開(年):1959年

ジャンル :現代劇

監督 :五味川純平

キャスト :仲代達矢、新珠三千代、佐田啓二、山村聡

上映時間 :約568分(全六部)

7. 拝啓天皇陛下様(1963年)

のちに「男はつらいよ」シリーズの寅さん役で国民的俳優となる渥美清の魅力が爆発する人情喜悲劇。幼い頃に両親と死別し、過酷な人生を歩んできた山田にとって、三度の食事と風呂にありつけ、おまけに俸給まで出る軍隊はまさに天国だった。だが戦争終結の噂を聞いた山田は、軍隊から離れたくない一心で天皇に手紙を書こうとするが……。

ラッパの音色に歌詞が付けられるなど風変わりな演出が楽しい。戦争と軍隊の歪さにユーモアで切り込み、笑いを誘いながらも男の悲哀が琴線に触れる異端の名作。

作品情報

公開(年):1963年

ジャンル :コメディ、人間ドラマ

監督 :野村芳太郎

キャスト :渥美清、長門裕之、中村メイコ、左幸子

上映時間 :98分

8. 母べえ(2008年)

黒澤明監督のスクリプターとして活躍した野上照代が家族との思い出を綴った小説を映画化。1940年の東京、仲睦まじく暮らしていた野上家に激震が走る。反戦思想を持っていた父が治安維持法で検挙されたのだ。いつ戻るか分からない父を待ちながら、母と娘たちは人の優しさに支えられて生きていく。

山田洋次監督が吉永小百合を主演に迎えた「母三部作」の第一弾。平和を求めただけで自由も尊厳も奪われてしまう異様さに、戦時中の狂気を感じ取る。吉永演じる母が最後に放つ言葉、その重みを噛み締めてもらいたい。

作品情報

公開(年):2008年

ジャンル :人間ドラマ

監督 :山田洋次

キャスト :吉永小百合、浅野忠信、檀れい、志田未来

上映時間 :133分

9. はじまりのみち(2013年)

実話に着想を得て製作された、木下惠介監督の生誕100周年記念作品。軍部の求める国策映画を拒み、映画監督としての夢を諦めた木下は、療養中の母がいる浜松の気賀へと帰郷する。やがて戦況の悪化とともに安全でなくなった気賀を離れるため、木下はリヤカーに母を乗せ、兄と便利屋とともに山越えに挑む。

戦時下における映画監督の苦悩と、母子の強い絆を丁寧に描出する名篇。冒頭に始まる『陸軍』の引用をはじめ、木下惠介監督へ向けられたオマージュに胸が熱くなる。原恵一監督は本作が初実写作品というのだから驚きだ。

作品情報

公開(年):2013年

ジャンル :戦争、人間ドラマ

監督 :原恵一

キャスト :加瀬亮、田中裕子、濱田岳、ユースケ・サンタマリア

上映時間 :96分

10. あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。(2023年)

シリーズ累計発行部数125万部の汐見夏衛の同名ベストセラー小説を映像化し、興行収入約45億円を記録した異例の大ヒット作。母と喧嘩の末に家出した女子高生は、なぜか1945年6月の日本にタイムスリップしてしまう。彼女はそこで出会った優しい青年に惹かれていくが、彼は間もなく出撃を迎える特攻隊員だった。

ファンタジーロマンスの要素も交えたアプローチで、若い世代が戦争や特攻について考える入り口となりうる一本といえるだろう。福原遥と水上恒司の瑞々しい演技が、それとは対照的な戦争の悲惨さを浮き彫りにする。

作品情報

公開(年):2023年

ジャンル :戦争、ラブストーリー

監督 :成田洋一

キャスト :福原遥、水上恒司、伊藤健太郎、嶋﨑斗亜

上映時間 :128分

戦後を生きた人々の暮らしを描いた必見映画5選

戦争は終結後も社会に大きな傷跡を残しました。人々の暮らしも即座に立て直されたわけではなく、長らく貧困や戦争のトラウマに苦しめられ続けていたのです。それでも前を向き、懸命に生きた人々の姿を捉えた映画をここでご紹介します。

11. 風の中の牝雞(1948年)

小津安二郎監督作の中でも異彩を放つ、重く感情的な人間ドラマ。舞台は戦後、激動の東京。夫の復員を待つ妻は困窮の末、病気を患った息子の治療費を稼ぐために一度だけ身を売ってしまう。嘘をつけない彼女が帰還した夫にすべてを打ち明けると、夫婦の関係は大きく揺らいでいくのだった。

終戦後も貧困に喘ぐ庶民の生々しい暮らしを、カメラは喪失感を漂わせながら淡々と見つめる。終盤に待ち受ける小津作品とは思えない展開に多くの観客が仰天してきたことだろう。呵責に苛まれる女性を繊細に表現する田中絹代の技量に釘付けになる一作。

作品情報

公開(年):1948年

ジャンル :人間ドラマ

監督 :小津安二郎

キャスト :佐野周二、田中絹代、村田知英子、笠智衆

上映時間 :83分

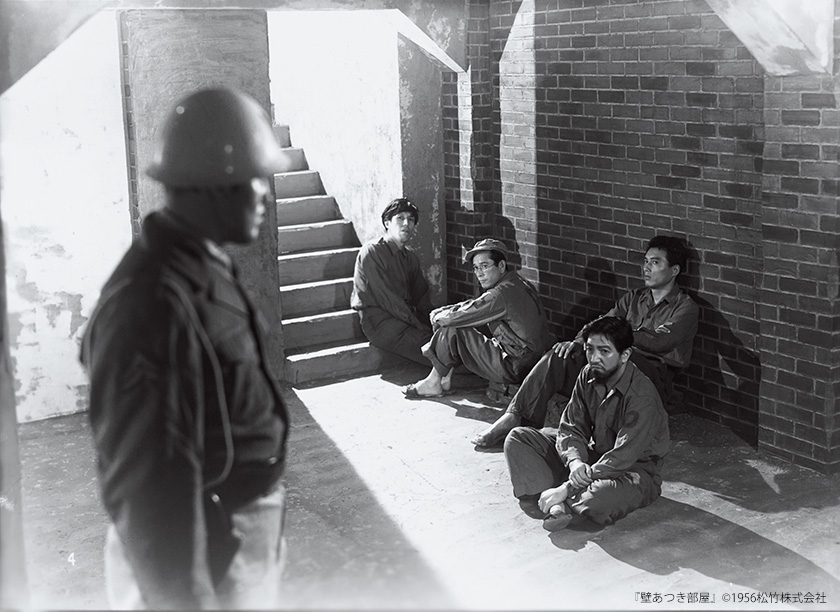

12. 壁あつき部屋(1956年)

不当な罪で投獄されたBC級戦犯が書いた手記の映像化。「砂の女」などで知られる作家・安部公房が脚色を手掛けた。終戦後の巣鴨プリズンには上官に殺しを強要され、戦犯の刻印を押された男が収監されていた。その上官が家族に嫌がらせをしていると知った男は怒りのままに脱獄を企てるが……。

「戦犯」とは、「犠牲者」とは誰なのか。戦時中は上官の命令は拒否できない状況下だったにも関わらず、前線の兵ばかりが責任を負う理不尽さを浮き彫りにする。製作当時はまだモデルとなった人々は服役中だったそう。小林正樹監督の戦争に対する強い憤りが画面越しに伝播する力作。

作品情報

公開(年):1956年

ジャンル :戦争、人間ドラマ

監督 :小林正樹

キャスト :浜田寅彦、三島耕、信欣三、三井弘次

上映時間 :110分

13. あゝ声なき友(1972年)

戦後、入院していたために分隊で唯一生き残った兵が帰国した。家族を原爆で失い身寄りのなくなった彼は、死んだ戦友たちが残した十二通の遺書を遺族に届けるため、全国をめぐる旅に出る。

複数の遺族への訪問を通じ、戦争が残した傷跡の大きさを喧伝する異色のロードムービー。コミカルな印象の強い渥美清が見せる悲壮感漂う相貌は、普段とのギャップも相まって衝撃的。渥美は企画から参加しており、迫真の演技からも強い意志が感じられる。戦争の残酷さと対照的な、主人公の献身的な優しさこそが人間の本質であってほしいと願わずにはいられない。

作品情報

公開(年):1972年

ジャンル :戦争、人間ドラマ

監督 :今井正

キャスト :渥美清、森次浩司、倍賞千恵子、田中邦衛

上映時間 :103分

14. この子を残して(1983年)

原爆から生き延びた永井隆の手記を迫真のリアリティで映像化。研究を目的としたレントゲンにより多量の放射能を被曝していた放射線医学博士は、長崎市に投下された原爆で妻を失う。病院にいた彼は助かるが、既に身体を蝕まれていた彼も間もなく子どもを残し死ぬ運命にあった。

家族の軌跡をたどり、幼児を残しこの世を去る親の悔しさと、戦争と原爆への怒りが胸に迫る。原爆が落とされ、地獄と化した長崎を破格のスケールと生々しさで再現した映像はただただ恐ろしい。この破滅的な兵器をもう二度と使ってはいけないと世界に警鐘を鳴らす切実な傑作だ。

作品情報

公開(年):1983年

ジャンル :戦争、人間ドラマ

監督 :木下惠介

キャスト :加藤剛、十朱幸代、淡島千景、山口崇

上映時間 :128分

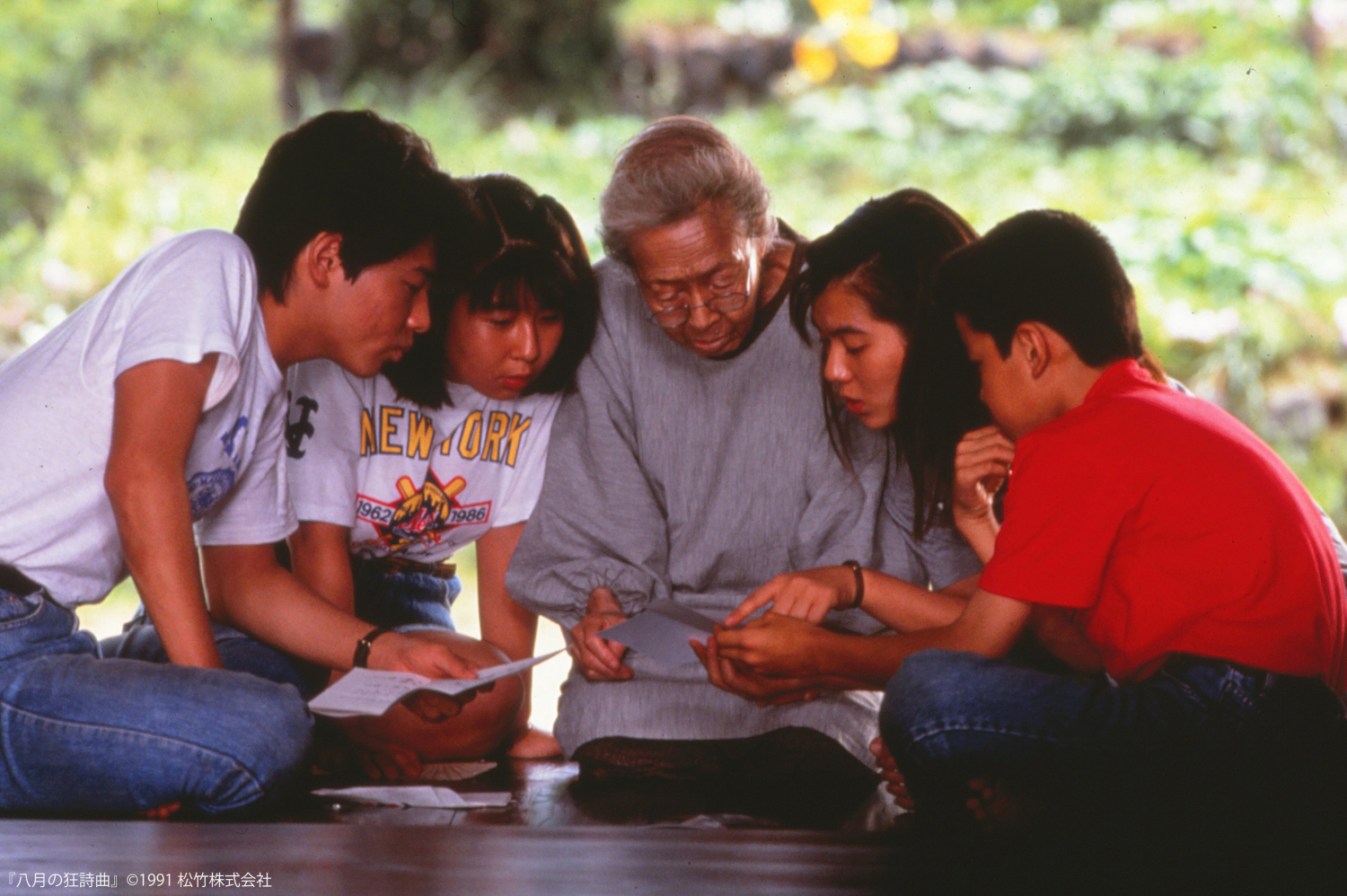

15. 八月の狂詩曲(1991年)

村田喜代子の芥川賞受賞小説「鍋の中」を、巨匠・黒澤明監督が映像化。長崎の郊外の田舎に暮らす祖母の下に、4人の孫が遊びに来る。原爆で祖父を失った子どもたちは、長崎に残る原爆の傷跡を見て過去の戦争に思いを馳せるのだった。そんなある時、祖母の甥である日系アメリカ人・クラークがハワイから長崎にやってきて……。

戦争が遠い過去になっていくなか、平和のために記憶を子どもたちに継承していく大切さを説く家族ドラマ。リチャード・ギアを起用したことでも話題に。子ども達の夏休みに焦点を当てた爽やかな作品でありながら、反戦・反核の確固たる意志が至るところに盛り込まれている。忘れ難い余韻を残す、激情的なラストシーンを堪能してほしい。

作品情報

公開(年):1991年

ジャンル :人間ドラマ

監督 :黒澤明

キャスト :村瀬幸子、リチャード・ギア、吉岡秀隆、大寶智子

上映時間 :98分

戦争を描いた映画(邦画)を見るならDVDや動画配信サービスで!

戦争の遺跡を訪れたり、博物館へ行くことと同様に、映画を通して戦争を知ることも平和について考える手助けになります。DVDや動画配信サービスの普及した現代では、いろんな角度から戦争の悲劇を知られるだけでなく、自宅にいながらにして子どもたちに戦争を伝えていくことを可能にします。これらのサービスを利用しながら、皆で戦争や平和について語り合ってみては?

まとめ

終戦から間もなく80年が経ち、戦争体験者の語り部たちも減るばかり。今では戦争はどこか他国の出来事のように感じている人が大半なのではないでしょうか。しかし油断していると、日本も知らぬ間に戦争に向かってしまうかもしれません。

平和な日々を守り続けていくためにも、映画という媒体で戦争の記憶を残し、次の世代に継承していくことはとても大切です。ここで紹介した戦争映画を通じて、一人でも多くの人が戦争の悲惨さや平和の大切さを考えるきっかけとなれば幸いです。

この記事を書いた人

ISO

1988年、奈良生まれのフリーライター。劇場プログラムや様々な媒体で映画評、解説、インタビューを担当するほか、音楽作品のレビューや旅行関係のエッセイも執筆。

※おすすめ作品は松竹の担当者が選びました。